Zur Entstehung der Schlawerie Von Walter Petto, Teil 7

Zur Entstehung des Neunkircher Ortsteils “Schlawerie” und zur Deutung des Namens

Weitere Nennungen der Siedlung und kartographische Darstellungen

1806 Schlaberie (Gillenberg). Um 1818 Schlapperie (Karte von Tranchot-Müffling).

1820 Schlavery, zur Bürgermeisterei Neunkirchen, 30 kath. und ev. Seelen.

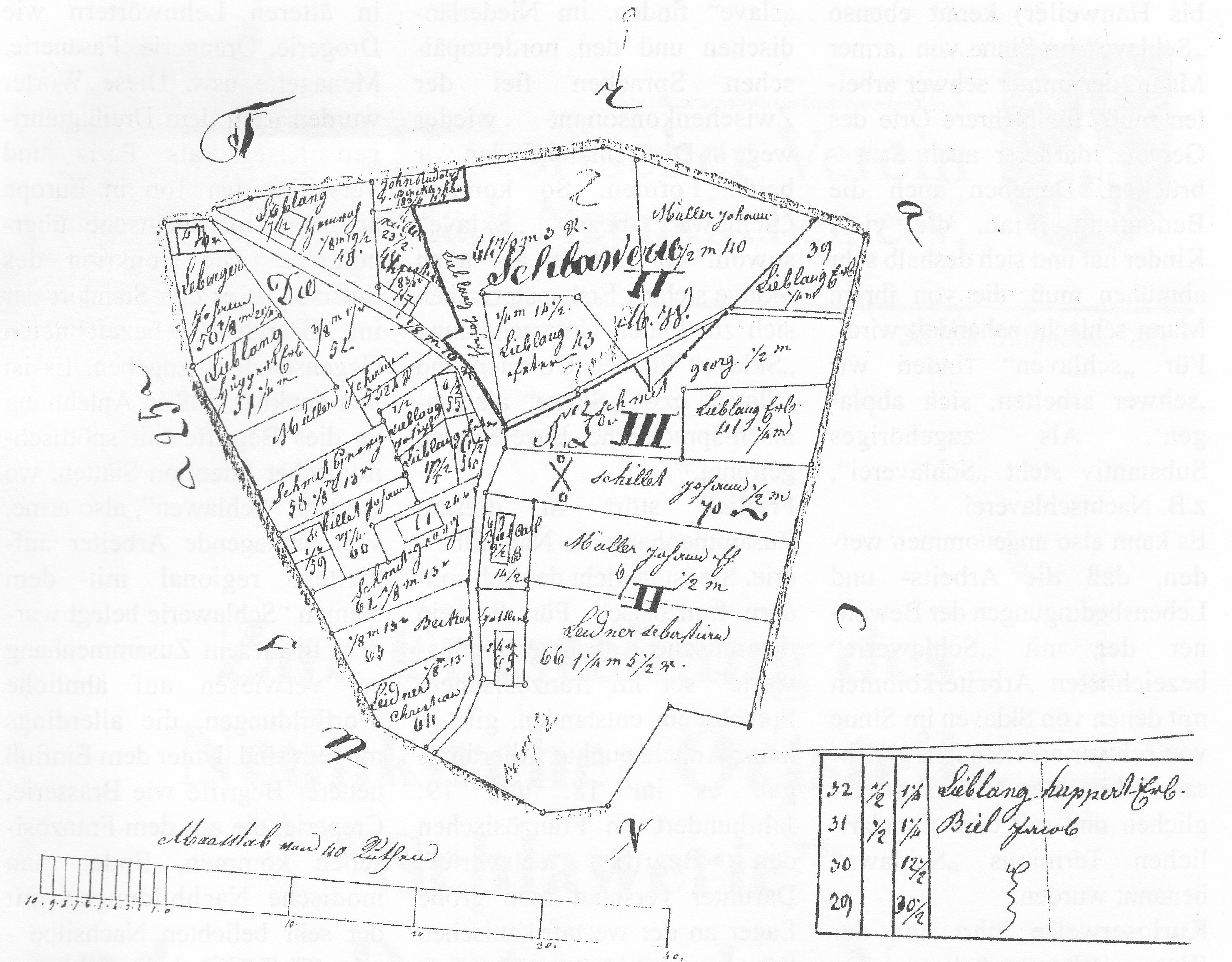

1822 Schlaverie auf einer Kopie der renovierten nassauischen Katasterkarte. Genannt als Namen von Bewohnern werden Becker, Lehberger, Leitner, Lieblang, Müller, Schillet. 1833 Schlaverie, Weiler der Bürgermeisterei Neunkirchen, 14 Privathäuser, 97 Einwohner, 77 kath., 20 ev.. 1843 Schlaverie, Weiler (wie oben), 15 Wohnhäuser, 119 Einwohner, 48 männl., 71 weibl., 99 kath., 20 ev..

1850 Schlawerei. Um 1900 Slaverie. 1912 Schlaverie, Kolonie, 2 km von Neunkirchen, 246 Einwohner.

Kartographisch erfasst ist die Schlawerie in folgenden Ausführungen:

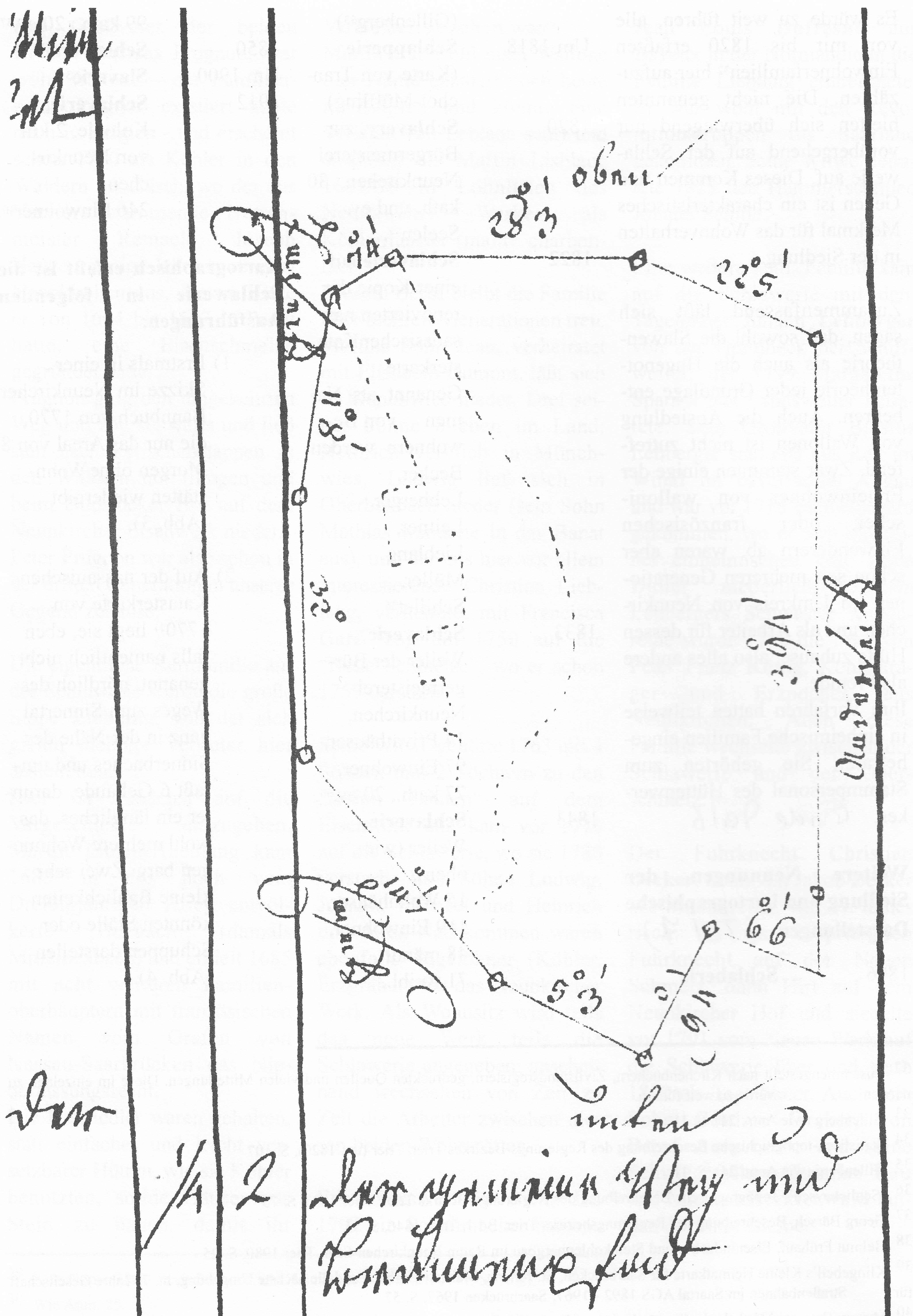

Erstmals in einer Skizze im Neunkircher Bannbuch von 1770, die nur das Areal von 8 Morgen ohne Wohnstätten wiedergibt (Abb. 3).

Auf der nassauischen Katasterkarte von 1770 liegt sie, ebenfalls namentlich nicht genannt, nördlich des Weges zum Sinnertal ganz in der Nähe des Sinnerbaches und umfasst 6 Gebäude, darunter ein längliches, das wohl mehrere Wohnungen barg. Zwei sehr kleine Baulichkeiten könnten Ställe oder Schuppen darstellen (Abb. 4).

In einer Kopie der nassauischen Karte aus dem Jahr 1797.

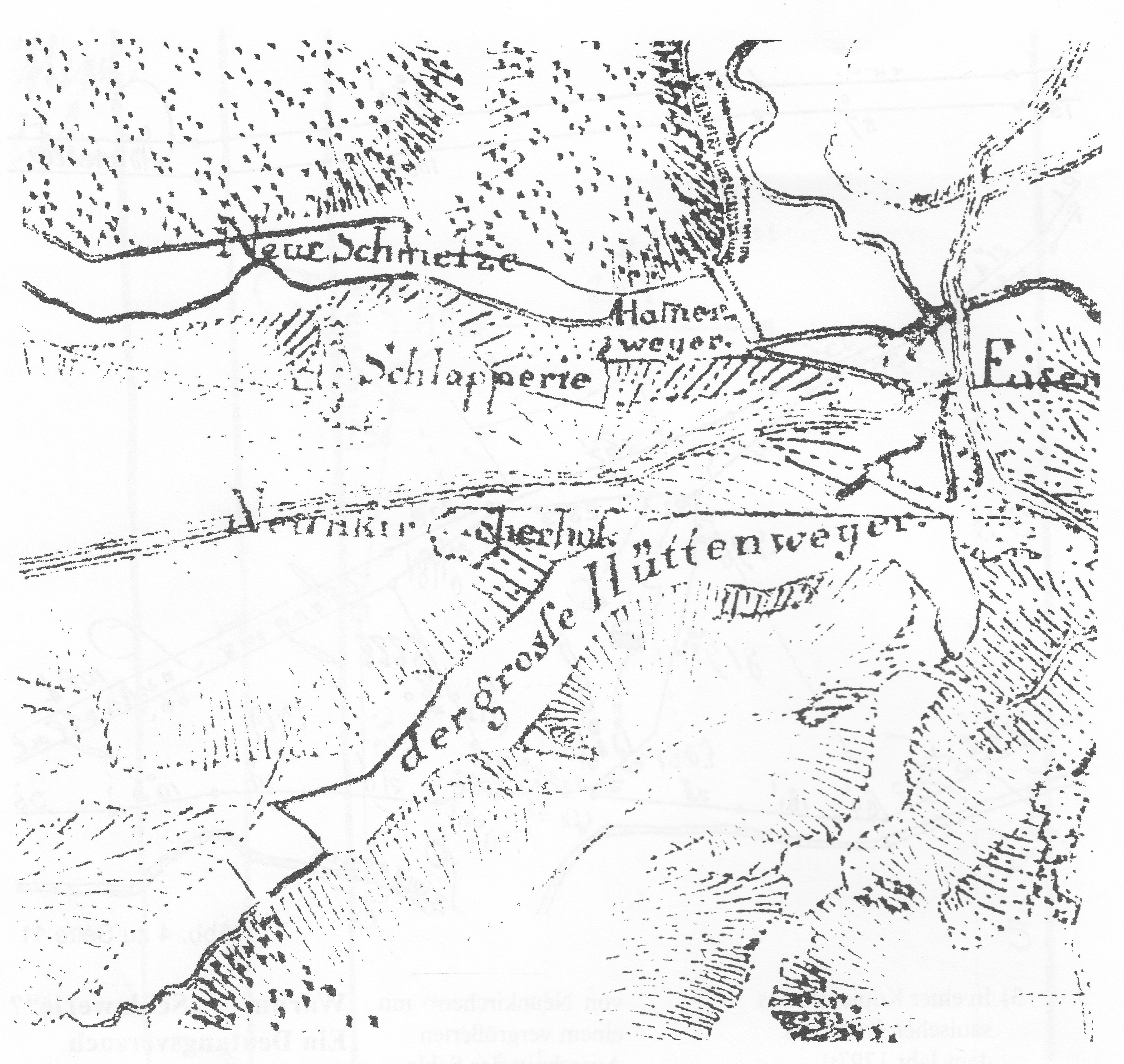

Ähnliches zeigt die Tranchot-Müfflingsche Karte um 1818 mit der Bezeichnung „Schlapperie" (Abb. 5).

Eine weitere Darstellung bietet die renovierte nassauische Karte (um 1820) von Tractus (Flur 25) von Neunkirchen mit einem vergrößerten Ausschnitt der Schlawerie und den Namen der Hausbesitzer (Abb. 6). Die Wiedergabe bei Gillenberg weist schriftliche Zusätze auf, die, der Handschrift nach zu urteilen, neueren Datums sind. Die damals dort wohnenden Familien sind schon genannt worden.

Warum „Schlawerie"? Ein Deutungsversuch. Erinnern wir uns daran, dass der Siedlungsname „Schlawerie" nicht nur in Neunkirchen vorkommt, sondern auch in Rentrisch, Rohrbach, Friedrichsthal, Dörsdorf, Alsweiler und möglicherweise auch in Hirschland im Krummen Elsaß. In den meisten dieser Fälle bezeichnet das Substantiv eine Ansammlung von Behausungen oder Unterkünften, in denen Menschen lebten, deren Leben mit einer industriellen Unternehmung verknüpft war. In Neunkirchen war es eine Eisenhütte, in Friedrichsthal eine Glashütte, in Rentrisch wahrscheinlich eine Waldarbeiterkolonie. Bemerkenswert ist, dass in zwei Orten der Name fast gleichzeitig erstmals auftaucht: 1764 in Rentrisch, 1765 in Neunkirchen. Die Benennung ist also nicht einmalig als Eigenname verliehen worden, sondern es muss damals einen Gattungsbegriff, der „Schlawerie" oder ähnlich lautete, gegeben haben. Verliehen wurde er einer Ansammlung von schlichten Behausungen oder Hütten, jedenfalls bescheidenen Unterkünften, in denen Holzfäller, Köhler, Erzgräber, Tagelöhner, Hirten, also Menschen mit nicht gerade gehobenen Beschäftigungen lebten. Im Falle von Rentrisch wurde er nur einmal angewandt, in Friedrichsthal und Alsweiler ist er bis in die jüngere Vergangenheit bekannt geblieben, in Neunkirchen ist er bis heute als Name eines Stadtviertels gegenwärtig.

Wenn wir den Berichten der alten Leute, geboren um 1850/60, die dem Chronisten Wingert Auskünfte erteilten, Glauben schenken, so standen auf der Schlawerie vor 1900 ärmliche, primitive Unterkünfte von der Art, wie sie in Beschreibungen von Waldhüttendörfern des Hochwaldes vorkommen. Entsprechend müssen auch die Lebensverhältnisse der Bewohner gewesen sein. Jedenfalls müssen sie sich von den Häusern und Wohnungen der Handwerker und Untertanen qualitativ unterschieden haben. Auch für Alsweiler haben wir ähnliche Angaben.

Im Vortrag des HVSN am Mittwoch den 1. Oktober 2025 um 19 Uhr im VHS- Gebäude Neunkirchen, Marienstr. 2, entführt uns Frau Rosemarie Kappler virtuell zu einem „ Grenzgang entlang der Staatsgrenze von 1755 zwischen Nassau-Saarbrücken u. Pfalz-Zweibrücken“. Nichtmitglieder zahlen 3€, Gäste sind herzlichst willkommen.

Zusatzvortrag des HVSN am Donnerstag 2. Oktober 25. Gleiche Zeit u. Ort: Vorstellung des PC-Programmes für Familienforscher „Heredis 2026“. Freier Eintritt © HVSN

.webp)